患者さま一人ひとりに安全、安心かつ最良の薬物治療を提供するために

――薬剤部の取り組み

- ・入院患者さまへの薬剤師の役割り

- ・チーム医療に欠かせない薬剤師の専門性

- ・患者さま一人ひとりに最適な投与量を科学的に決定するTDM(Therapeutic Drug Monitoring)

- ・外来患者さまへのお願いとお薬相談(随時および予約制)について

入院患者さまへの薬剤師の役割り

- 薬剤師は、入院病棟のスタッフセンター内にある「サテライト・ファーマシー」に常駐し、医師、看護師およびその他のスタッフと連携することにより、患者さま一人ひとりに最良の薬物治療が提供できるよう努めています。

- 薬剤師の役割りは、①患者さまと面談してお薬の使用状況やアレルギーの有無を確認し、医師や看護師へ適正な薬物治療や看護ができるように医薬品情報と共に情報提供すること、②患者さまが正しく使用できるように服薬指導や服薬準備をすること、そして③患者さまの症状や検査値から薬物治療の効果や副作用を薬剤師による薬学的管理から得られる情報を基に評価し、医師へ情報提供、処方提案すること、などと多岐にわたります。

- 薬剤師が病棟内にいるため、患者さまはお薬について気軽に質問できるというメリットがあります。また、医師や看護師は、薬の専門家である薬剤師とともに、一人ひとりに最良の薬物治療について話し合うことができ、より安全にきめ細かなケアが可能になります。

- 薬剤師は、病棟で担当する入院患者さまの薬物治療をすべて把握し、安全・安心かつ最良の薬物治療を提供できるように努めています。

チーム医療に欠かせない薬剤師の専門性

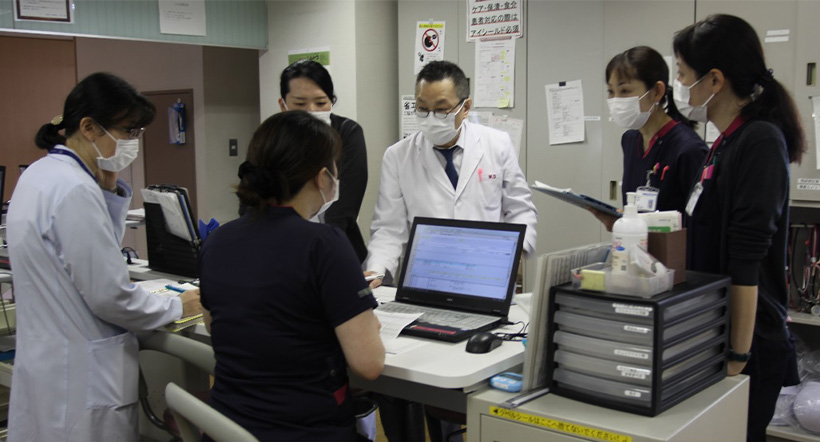

- 近年、医療の高度化や煩雑化に対応し、安全にかつ患者さまの生活の質(QOL)の維持・向上を目的として、多職種が高い専門性を発揮し、患者さま一人ひとりに適切な医療を提供するチーム医療が求められています。

- 当院では炎症性腸疾患(IBD)チームや糖尿病チームなどの各診療科の診療に加え、栄養サポートチーム(NST)、感染制御チーム(ICT)、抗菌薬適正使用支援チーム(AST)、緩和ケアチーム(PCT)、褥瘡ケアチーム、がん化学療法チーム、高齢者ケアチームなどの組織横断的な医療チームによる診療を行っています。

- すべての医療チームにおいて、薬剤師が薬の専門家として回診、カンファレンスに参画し、医薬品の適正使用に基づく薬学的管理を実践するとともに、スタッフ間で情報共有、協議し、最良の薬物治療の提供に努めています。

患者さま一人ひとりに最適な投与量を科学的に決定するTDM(Therapeutic Drug Monitoring)

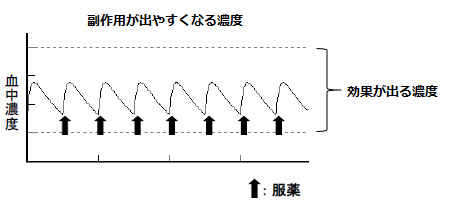

TDM(治療薬物モニタリング)とは、治療効果や副作用に関する様々な因子をモニタリングしながらそれぞれの患者さまに個別化した薬物投与を行うことです。すなわち、薬物血中濃度(体内の量)と治療効果や副作用の因子をモニタリングすることで、患者さま一人ひとりに適した投与量、投与方法による薬物治療のことです。

お薬の中には、効果が出る濃度と副作用が出やすくなる濃度の差が小さいものや体内に吸収されて排泄されるまでの時間(薬物動態)が患者さま毎に異なるものがあります。これらのお薬(下表)は、より精密な投与量の調節が必要なため、患者さまの血液中の薬物濃度を測定し、その結果を薬剤師が解析し投与量を算出します。薬剤師は解析結果を医師へ報告、相談し、今後の投与計画(投与量、投与方法)が決定します。

外来でTDMを行う患者さまへ

TDM用採血時、「身長・体重」、「最後に対象薬剤を服用した時刻」、「普段の服用時刻」、「飲み忘れの有無」、「体調」についての質問票が渡されます。薬物血中濃度の解析に重要な情報なため正確にご回答いただき、お薬お渡し口の薬剤師へご提出ください。

入院でTDMを行う患者さまへ

病棟スタッフの指示に従ってください。

TDMについてご不明な点がございましたら、お気軽に薬剤師までご相談ください。

※当院TDM対象薬(2023年4月現在)

| 抗菌薬 | アミカシン、ゲンタマイシン、アルベカシン、バンコマイシン、テイコプラニン |

| 抗真菌薬 | ボリコナゾール |

| 免疫抑制薬 | タクロリムス、シクロスポリン、ミコフェノール酸 |

| 抗不整脈薬 | アミオダロン、アプリンジン、シベンゾリン、ジソピラミド、フレカイニド、リドカイン、メキシレチン、ピルシカイニド、プロカインアミド |

| 強心薬 | ジゴキシン |

| 気管支拡張薬 | テオフィリン |

| 抗てんかん薬 | カルバマゼピン、クロバザム、ラコサミド、レベチラセタム、ラモトリギン、フェノバルビタール、フェニトイン、バルプロ酸、ゾニサミド |

| 精神神経用薬 | リチウム |

外来患者さまへのお願いとお薬相談(随時および予約制)について

- お薬を処方された外来の患者さまは、会計後にお薬引換券を「お薬お渡し口(1階会計の右横)」の薬剤師へお渡しください。「お薬引換券」と交換で「お薬」と「お薬説明書」をお渡しします。

- 他の病院などで処方されたお薬を使用している患者さまは、お薬手帳もお薬引換券と一緒にご提示ください。お薬の飲み合わせを確認します。(お薬手帳は医師にも必ずご提示ください)

- お薬についてご不明な点などがありましたら、気軽に薬剤師へお声かけください。

- 個室でのお薬相談を予約制(毎月第3木曜日)で受け付けています。お薬お渡し口では質問しにくい内容や薬剤師に相談したい不安や疑問など、お気軽にご利用ください。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

薬剤師の業務全般については、こちらのページをご覧ください。