女性泌尿器科

尿失禁(尿漏れ)

40歳以降の女性の40%以上が経験するともいわれている尿漏れ。医学用語では「尿失禁」といい、自分の意志とは関係なく尿が漏れてしまうことと定義されています。実際に悩んでいらっしゃる方は非常に多くいるはずなのですが、年のせいとあきらめてしまっていたり、恥ずかしいので他人に相談しづらく、誰にもいえずに我慢してしまっているのが現状です。

尿失禁には有効な治療方法があります。毎日の排尿を見直してみて、もしいまのあなたの排尿状態が一生続くとしたらいかがでしょうか?少しでも不満のある方は恥ずかしがらずにご相談ください。尿漏れとの別れは「一歩踏み出す勇気」です。

尿失禁のタイプ

尿失禁といっても様々なタイプがあり、以下の4つに分類されます。

1. 腹圧性尿失禁

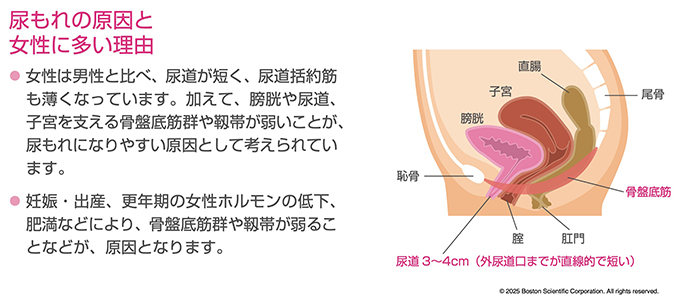

咳やクシャミをしたとき、重い荷物を持ち上げたとき、走ったり、ジャンプをしたときなど、お腹に力が加わった際に尿が漏れてしまうのが「腹圧性尿失禁」です。尿が溜まっているときにチョロッと尿が漏れるのが特徴です。通常は大量に漏れることはありません。これは「骨盤底筋」という尿道を支えている筋肉が傷み、緩んでくるために起こります。加齢や出産を契機に生じることが多く、重い物を持つような仕事や便秘による排便時のいきみ、喘息や花粉症などの咳込みやクシャミなども骨盤底筋を傷める原因になるといわれています。

2. 切迫性尿失禁

正常な排尿は膀胱が広がることで尿を溜めて、膀胱が縮むことで尿を排出します。これらの絶妙なバランスは脳からの指令でうまくコントロールされています。しかし、何らかの原因によってこのバランスが崩れてしまうと、自分の意思にかかわらず膀胱が勝手に縮んでしまうような状態となります。そのため、急に尿がしたくなったり(尿意切迫感)、我慢できずに尿が漏れてしまうようなことが起こります。このような急に尿がしたくなって、我慢できずに漏れてしまうことを「切迫性尿失禁」といいます。トイレに頻回に行ったり、急な尿意を感じてトイレにかけ込むような状況になるので、日常生活で不便を感じることとなります。男性では前立腺肥大症、女性では膀胱瘤や子宮脱などの骨盤臓器脱が切迫性尿失禁の原因になるといわれていますが、原因がはっきりしないことも多くあります。

3. 溢流性(いつりゅうせい)尿失禁

文字通り、膀胱が尿で満杯になってしまって、尿がダラダラとあふれて漏れてくる尿失禁のことをいいます。尿が出にくいため、残尿が増えてしまうことが原因となります。残尿が多くなると尿路感染症を合併しやすくなったり、腎臓から膀胱への尿の流れが妨げられることで腎不全をきたすようなこともあるため、早めに医師に相談することが重要です。

4. 機能性尿失禁

排尿機能は正常にもかかわらず、運動機能の低下や認知症が原因で生じる尿失禁です。たとえば、歩くことが困難なためトイレに行くまでに間に合わずに漏れてしまう、認知症のためにトイレで排尿するということ自体が理解できずに漏らしてしまうといった場合です。このような場合は、薬物治療というよりはリハビリや介護、生活環境の見直しなどで改善していく必要があります。

※腹圧性尿失禁と切迫性尿失禁は合併することもあり、「混合性尿失禁」と呼ばれます。

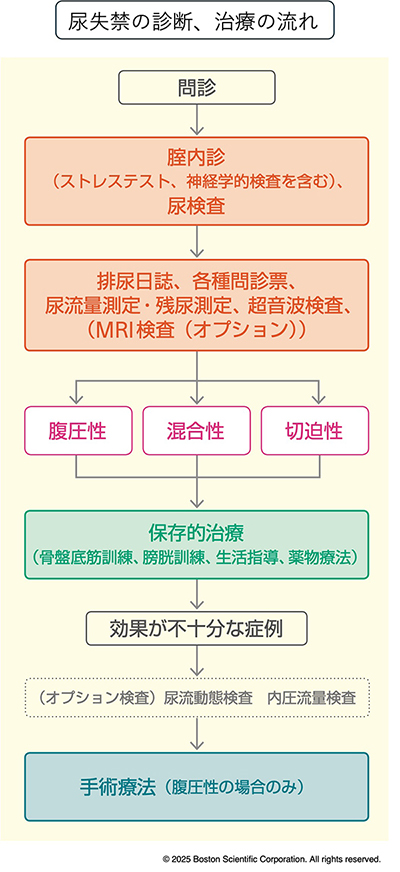

尿失禁の診断

尿失禁の治療を行っていくために、「どのタイプの尿漏れなのか」を診断することが重要です。

まず問診を行い、排尿日誌を記入していただきます。尿検査と残尿測定といった身体に負担の少ない検査だけで診断することが可能です。

必要に応じてパッドテストやチェーン膀胱尿道造影検査などの詳しい検査を追加することもあります。

尿検査

尿の濁りや血尿の有無などを調べます。

排尿日誌

排尿日誌は1日24時間の「排尿した時刻」、「その時の排尿量」、「飲水量」などを記録します。排尿回数や1回の排尿量、昼夜別の尿量を正確に知ることができるため、頻尿の原因を調べるうえで非常に有用です。

残尿測定

排尿後に膀胱内にどれくらいの尿が残っているかを測定します。排尿直後に下腹部の超音波検査を行うだけで簡単に調べることができます。

内診

わざと咳をして力んでいただき、尿道の動きや尿の漏れ具合のほか、骨盤臓器脱の有無を確認します。

パッドテスト

腹圧性尿失禁の診断に必要な検査です。水分を摂取した後に決められた動作や運動を行います。パッド内に漏れた尿の量を測定します。

チェーン膀胱尿道造影検査

腹圧性尿失禁の診断に必要な検査です。膀胱にチェーンのついたカテーテルを挿入してレントゲン撮影を行います。膀胱頚部が開いていないか、膀胱が下がってきていないかなどを評価します。

尿失禁の治療

尿失禁の治療はタイプや重症度によって異なってきます。

腹圧性尿失禁の治療

保存的治療

軽症の場合は「骨盤底筋訓練(体操)」で改善が期待できます。骨盤底筋訓練は腹筋に力が入らないようにしながら膣や肛門を締める体操で、骨盤底筋の筋線維が太くなるだけでなく尿道括約筋の強化と膀胱過可動の改善も得られます。また、「生活習慣の改善」も有効です。便秘や肥満は尿漏れのリスクとなります。過剰なカロリー摂取は控え、適度な運動をおすすめします。骨盤底筋訓練を正しく学んでいただくために「骨盤底筋トレーニング外来」を開設いたしました。専門の看護師がひとりひとりの患者さまにゆっくり時間をとった丁寧な指導を行わせていただきます。

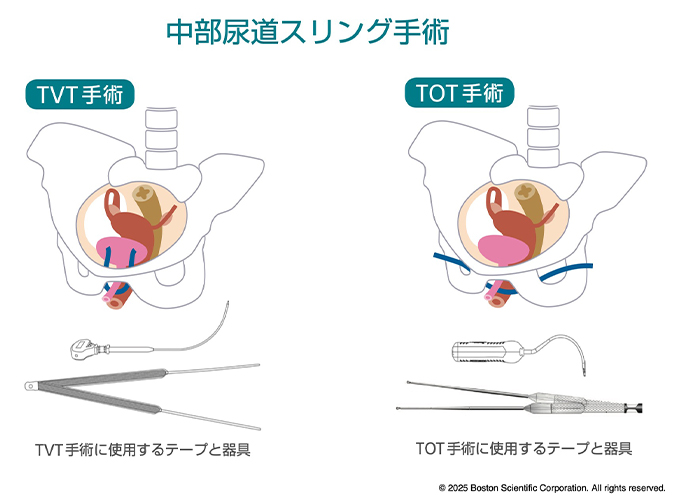

手術療法

保存的治療だけでは改善しない患者さまに対しては外科的手術を考慮する必要があります。「中部尿道スリング手術」というポリプロピレンメッシュのテープを尿道の背面に通して、緩んだ尿道を支える手術を行うことが一般的です。この手術は非常に効果的で、身体への負担が少なく長期成績も優れています。北里研究所病院では腹圧性尿失禁に対して「TVT(tension free vaginal tape)手術」を積極的に行っており、安全かつ身体への負担が少ない手術によって生活の質を改善させることを目指しております。

切迫性尿失禁の治療

過活動膀胱の治療と同様、「薬物治療」と「行動療法」を組み合わせて治療を行っていきます。

薬物治療

- 抗コリン薬

膀胱にあるムスカリン受容体にアセチルコリンが結合するのを阻害することで膀胱の筋肉を緩めます。膀胱の筋肉が勝手に収縮してしまうのを抑えるので、尿意切迫感が軽減して膀胱に尿をしっかり溜められるようになります。まれに口渇や便秘といった副作用が見られることがあるので注意が必要です。

- β3受容体作動薬

膀胱のβ3受容体に作用してノルアドレナリンによる膀胱弛緩作用を増強します。膀胱にためられる尿量が増え、尿意切迫感も改善します。抗コリン薬より口渇や便秘といった副作用がでにくいといわれています。

行動療法

- 生活指導

過剰な水分摂取やカフェイン、アルコールの取り過ぎは頻尿を悪化させるので控えめにしましょう。便秘や肥満は尿漏れのリスクとなります。過剰なカロリー摂取は控え、適度な運動を行うことも重要です。

- 膀胱訓練

尿をなるべく我慢する訓練方法です。少しずつ排尿の間隔を延長することによって膀胱にたまる尿量を増やします。短時間からはじめて15分単位で排尿間隔を延長していき、最終的には2~3時間の排尿間隔が得られるようにします。

- 骨盤底筋訓練(体操)

腹筋に力が入らないようにしながら膣や肛門を締める体操です。一般的には腹圧性尿失禁に対して行われる体操ですが、骨盤底筋の筋線維が太くなるだけでなく尿道括約筋の強化と膀胱過可動の改善も得られるため切迫性尿失禁に対しても有効です。骨盤底筋訓練を正しく学んでいただくために「骨盤底筋トレーニング外来」を開設いたしました。専門の看護師がひとりひとりの患者さまにゆっくり時間をとった丁寧な指導を行わせていただきます。

その他

尿道から内視鏡を挿入して膀胱内から膀胱壁にボツリヌス毒素を注入する治療です。膀胱壁に注入されたボツリヌス毒素が膀胱の勝手な収縮を抑えるので過活動膀胱による諸症状を改善させます。

日本では2020年の保険診療改定により保険収載されました。当院でも2020年から「ボツリヌス毒素膀胱壁内注入療法」を開始しております。

- 電気刺激療法・磁気刺激療法

電気刺激療法(干渉低周波療法)や磁気刺激療法は電気や磁力によって骨盤底の筋肉や神経を刺激するもので、腹圧性尿失禁や切迫性尿失禁に対する有効性が示されています。

- 仙骨神経刺激治療(Sacral NeuroModulation:SNM)

会陰部や骨盤部を支配する仙骨神経に持続的に電気刺激を与えることによって切迫性尿失禁の改善を図る治療方法です。心臓ペースメーカのような電気刺激装置を埋め込んで仙骨神経を常に刺激します。日本では2017年9月に健康保険が適用となった新しい治療方法であり、「薬物治療によって改善されない難治性過活動膀胱に伴う尿失禁」がこの治療の適応となります。